Síndrome del Piramidal o del Piriforme: Anatomía, Definición, Dolor, Causas y Diagnóstico

Anatomía del músculo piramidal

- Origen: Cara anterior del sacro (entre S2 y S4).

- Inserción: Borde superior del trocánter mayor del fémur.

- Inervación: Nervio del piriforme (rama del plexo sacro, L5-S2).

- Función: Rotación externa de la cadera (en extensión), abducción (en flexión) y estabilización de la cabeza femoral.

El nervio ciático pasa por debajo del músculo piramidal en la mayoría de las personas, aunque en algunos casos atraviesa el músculo o se divide por encima y por debajo de él, lo que aumenta el riesgo de compresión.

¿Qué es un síndrome?

De forma resumida es un conjunto de causas que forman una lesión o enfermedad.

Según la Real Academia de la Lengua Española:

- m. Med. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado.

- m. Conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa.

¿Cómo es el dolor del síndrome

piramidal?

El dolor asociado

al síndrome piramidal suele manifestarse más como una molestia intensa que como

un dolor agudo en la zona de la nalga. Esta sensación puede extenderse por la

cara posterior del muslo, aunque normalmente no sobrepasa la rodilla y afecta a

los dos tercios superiores del muslo. Las personas que lo padecen lo describen

como un “hormigueo”, “acorchamiento”, “mordisco”, o como un dolor “punzante”,

“latigazo”, “quemazón” e incluso como un dolor “sordo” o inespecífico en la

nalga.

Además, puede

aparecer dolor referido debido a los denominados puntos gatillo del músculo

piramidal. Esto sucede cuando los nervios y vasos sanguíneos son comprimidos

contra el agujero ciático mayor, lo que puede provocar dolor en la región

lumbar, la nalga y la parte posterior del muslo.

¿Cuáles son las causas que

desencadenan el dolor en el músculo piramidal?

El ejercicio de

correr es una de las situaciones que más puede sobrecargar el músculo

piramidal. Durante la carrera, este músculo realiza una contracción excéntrica

intensa para frenar la rotación interna rápida y vigorosa del miembro en carga,

lo que puede llevar a una contractura y, por lo tanto, a dolor. Si el

entrenamiento no está bien planificado, el piramidal se sobreutiliza, se agota

y no logra recuperarse correctamente, provocando la contractura responsable del

dolor descrito.

En otras ocasiones,

el dolor puede deberse a que el músculo piramidal está acortado. Sin embargo,

la causa más relevante es la sobrecarga de entrenamiento, correr sobre

superficies duras o la falta de estiramientos. Es importante recordar que el

piramidal es un “músculo papelera” del organismo, lo que significa que tiende a

acumular toxinas y desechos que pasan por él.

En definitiva, se trata de una lesión múltiple de todos los elementos neurológicos y vasculares que son producidos por una contractura del músculo piramidal. Esa inflamación produce la presión, en consecuancia, la alteración de todos los elementos que rodean al músculo.

Otras causas

- Hiperpronación del pie.

- Inyección intramuscular mal administrada.

- Sobrecarga aguda, como al evitar una caída.

- Posturas forzadas: permanecer de pie apoyado sobre un solo pie,

sentarse con las piernas cruzadas o sobre un solo pie.

- Conducir coche (Síndrome del camionero): sobrecarga mantenida de la cadera en flexión y

abducción (piernas separadas).

- Traumatismos: caídas, fracturas de fémur o golpes directos sobre

el músculo piramidal con objetos duros.

- Infecciones, malformaciones óseas de la pierna.

- Problemas generales de actitud: escoliosis, diferencia de longitud

entre las piernas, torsión de la pelvis, desequilibrio muscular, dismetría de pelvis.

- Poliomielitis.

¿Cómo se llega al diagnóstico?

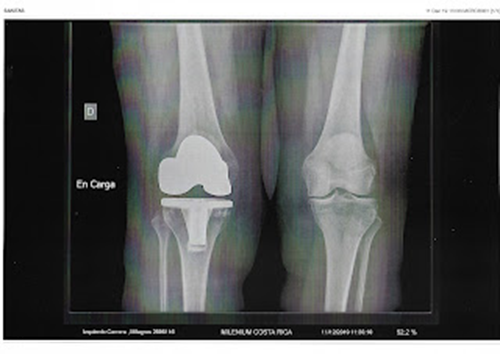

El diagnóstico del

síndrome piramidal lo realiza el traumatólogo, osteópata, especialista en

unidad del dolor, unidad de columna, medicina del deporte, etc., mediante una

exploración manual profunda de la zona de las nalgas, atravesando el músculo

glúteo mayor y, si es necesario, a través de la pelvis mediante exploración

rectal o vaginal. Para completar el estudio, aunque no siempre es necesario,

puede realizarse una radiografía en carga para descartar una posible dismetría

de las extremidades inferiores o asimetría lumbar. En ocasiones, una

gammagrafía puede ayudar a localizar el área de activación del dolor.

Otras pruebas especiales:

- Test de Freiberg: dolor al rotar internamente la cadera con el paciente en decúbito supino.

- Test de Pace: dolor o debilidad al realizar abducción y rotación externa resistida.

- Test de FAIR: dolor al colocar la cadera en flexión, aducción y rotación interna.

El diagnóstico es

más sencillo cuando el dolor se localiza en la nalga y la parte posterior de la

cadera, describiéndose como un mordisco o molestia intensa, que si se irradia

hacia la pierna o la zona lumbar. Esta “pseudo-ciática” provocada por el músculo

piramidal suele ser menos molesta y dolorosa que una ciática verdadera, cuyo

origen podría estar en una hernia discal lumbar, por ejemplo. Además, el

proceso de este síndrome es totalmente reversible siempre que se aplique el

tratamiento adecuado.

Tratamiento osteopático y fisioterapéutico

El abordaje se centra en liberar la tensión del músculo piramidal y normalizar la mecánica pélvica y lumbosacra:

- Técnicas miofasciales y de energía muscular.

- Liberación del nervio ciático.

- Corrección de disfunciones sacroilíacas y lumbares.

- Estiramientos específicos del piramidal.

- Reeducación postural y del patrón de marcha.

- En algunos casos, aplicación de calor local o punción seca.

Casos del autor

Mª José llega hasta mi gabinete por dolor pélvico-lumbar izquierdo. Le realizamos diferentes pruebas de evaluación para descartar lesiones mayores de origen discal, por ejemplo, hernias. Se descarta tal situación y llegamos a la conclusión de que hay un proceso que le está produciendo mordida por bloqueo a nivel biomecánico.

Realizamos una sesión que esquematizamos abajo donde actuamos con diferentes técnicas manuales sobre contracturas musculares¹, sobre distensión y fibrosis ligamentosa² y remoción sobre membranas de envoltura del nervio ciático³, además de incursión en tejido fascial paravertebral⁴. Y en el cuadro de osteopatía realizamos diferentes técnicas de manipulación osteopática, tipo técnicas directas (thrust), sobre el hueso sacro y 4ª vértebra lumbar, donde encontramos dificultad de deslizamiento articular

|

Fecha |

TEJIDOS BLANDOS |

OSTEOPATÍA |

|

10.10.2025 |

Piriforme izquierdo¹ Cuadrados lumbares (2)¹ Psoas izquierdo¹ Ligamento sacroilíaco

izquierdo² Fascias tl izquierdo⁴ Nervio ciático izquierdo³ |

Sacro (TDI) (d lateral) L4 (FLiRd) |

Prevención y autocuidado

- Mantener buena higiene postural al sentarse.

- Evitar estar largos periodos sentado o con las piernas cruzadas.

- Realizar estiramientos regulares de la musculatura glútea y pélvica.

- Fortalecer el core y estabilizadores pélvicos.

- Practicar actividad física con control postural (pilates, yoga, natación).

Osteópata NE CEN-16686/2015